Por: Vicente Torres Mariño.

Memorias de Adriano, como muchas otras de las obras de Yourcenar, posee rasgos de varios géneros literarios; está atravesada, como toda su escritura, por la historia, la poesía y meditaciones filosóficas. Yourcenar rechaza la etiqueta de “novela histórica” por las libertades que este género ha tomado, desde sus inicios, con la historia y reconoce que se trata más de un “ensayo histórico”.

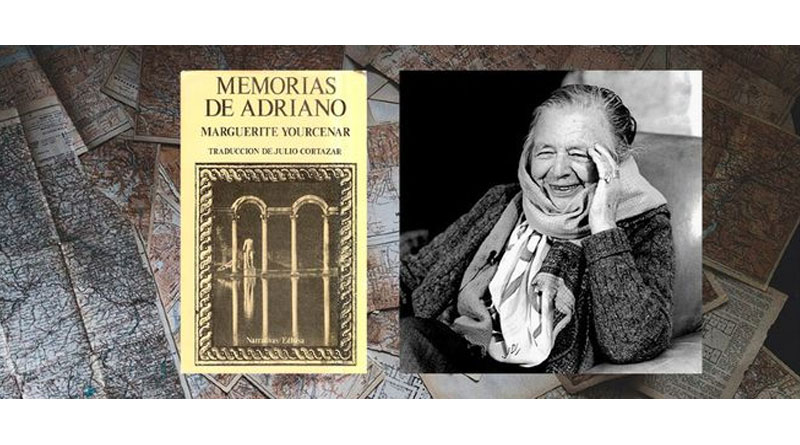

Hacia los dieciséis años, Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, tuvo una visión: en los jardines de Tibur -la residencia imperial cerca de Roma-, Antínoo, un joven adolescente en cuyos orígenes se mezclaban Grecia y Asia, inmovilizado por el artista que lo esculpió, “En el candor del mármol deslumbrante, / Sube lentamente las gradas del pórtico, / Posa sus pies desnudos sobre la arena bermeja, /Vuelve a la vida por un instante y se estira bajo el sol”. Esta primera “Aparición” -tal es el título del poema escrito por la joven Marguerite- será el hilo de Ariadna que la guiará en esa gran travesía existencial y literaria que durará más de treinta años y la cual culminará, en 1951, con la publicación de Memorias de Adriano.

Uno de los sellos de la escritura de Marguerite Yourcenar es el precoz presentimiento y la larga gestación de sus obras: en 1921, a los dieciocho años, escribe ya lo que sería el palimpsesto del ciclo neerlandés Opus nigrum (1968), Un hombre oscuro y Una hermosa mañana (1982), y de los dos primeros tomos del tríptico autobiográfico El laberinto del mundo (Recordatorios, 1974 y Archivos del Norte, 1977). Ahora bien, el alumbramiento de esos textos que la acompañan en esa larga maduración no se produce de manera fortuita; esperan pacientemente en la penumbra de la historia del siglo XX, el advenimiento de una crisis -política, económica, ecológica- para estallar a la luz. Valga como ejemplo Opus nigrum, el relato sobre la represión política y moral ejercida por la Inquisición española en Brujas durante el siglo XVI, publicado en Francia, en Mayo de 1968, cuando otra crisis, también moral, política -y añadamos, de género- estalla en el seno del estudiantado y la clase obrera en Francia.

Memorias de Adriano no escapa a esta norma. Esta obra, como muchas otras de Yourcenar, posee rasgos de varios géneros literarios: autobiografía, diario de viaje, novela de formación; está atravesada, como toda su escritura, por la historia, la poesía y meditaciones filosóficas. Yourcenar rechaza la etiqueta de “novela histórica” por las libertades que este género ha tomado, desde sus inicios, con la historia y reconoce que se trata más de un “ensayo histórico”. Cuando compone la vida del emperador, lo hace “con un pie en la erudición, otro en la magia, o más exactamente y sin metáfora, sobre esa magia simpática que consiste en transportarse mentalmente al interior del otro”. Algo curioso que tiene lugar en Yourcenar durante el proceso de creación literaria, es el hecho de que ella suscita algunos estados mágicos y evanescentes, propios de la meditación contemplativa de los místicos, en los que intervienen retazos de sueños, el tránsito hacia el estado de vigilia, la memoria involuntaria y la experiencia vivida. A esas visiones imaginativas las denomina íntasis -en oposición al arrobamiento exterior propio del éxtasis. La implacable racionalidad de Yourcenar se erige a menudo sobre la sombra luminosa de la tentación de lo irracional.

La visita a Villa Adriana, en 1924, desencadena en Yourcenar el deseo de querer escribir la vida del emperador romano. Suceden luego varios intentos de composición que pronto serían abandonados; de una nueva redacción emprendida en 1934, subsiste tan sólo una frase que se constituye en el punto de vista de esta biografía imaginaria: “Como el viajero que navega entre las islas del Archipiélago ve alzarse al anochecer la bruma luminosa y descubre poco a poco la línea de la costa, así empiezo a percibir el perfil de mi muerte”. Quince años más tarde, Yourcenar comentará esta frase en los “Cuaderno de notas” de Memorias de Adriano: “Como un pintor instalado frente al horizonte y que desplaza sin cesar su caballete a derecha y a izquierda, al fin encontré el punto de vista del libro”.

En 1939, por invitación de Grace Frick, la amiga americana que se convertiría luego en su compañera de vida, secretaria y traductora de sus obras al inglés, Marguerite Yourcenar viaja a Nueva York, en el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Preveía una estadía de seis meses que se convirtieron en once años. La adaptación no es fácil; al no tener ningún diploma que acredite sus estudios, la primera mujer en ser aceptada por el misógino recinto de la Academia Francesa de las Letras en 1982, no consigue fácilmente un trabajo por aquel entonces; se gana la vida como profesora de literatura francesa en un colegio de los suburbios de Nueva York; a pesar de no ser un oficio que le apasione, se constituye en un sustento. Añadamos que, a excepción de unas breves piezas de teatro, la futura académica no encuentra el camino para dar continuidad a su creación literaria. A veces intenta retomar el proyecto de escritura de Adriano, pero lo hace “siempre con sumo desaliento, casi con indiferencia, como si se hubiera tratado de algo imposible”, como lo consigna en el “Cuaderno de Notas”. Y concluye: “Hundimiento en la desesperación de un escritor que no escribe”. Se instala luego con Grace en la isla americana de los Montes Desiertos, donde residirá hasta el momento de su muerte, acaecida en 1987.

A finales de 1948, recibe en la isla varias maletas que había dejado en Lausana tiempo atrás. Entre los papeles que se salvan del fuego, encuentra una carta cuyo encabezamiento dice: “Querido Marco”. ¿A cuál Marco se refiere? Rápidamente se da cuenta de que se trata de Marco Aurelio, el joven sucesor de diecisiete años adoptado por el emperador Adriano, quien se convertiría en el último estoico imperial. Aquella carta es el comienzo de algunas páginas que hacían parte la tercera redacción de Memorias de Adriano, último intento que databa de los años 1937-1938. Finalmente ha terminado esa larga “noche del alma”, como la misma autora lo indica, y decide, “costara lo que costare”, llevar a buen puerto la escritura del libro. La redacción durará tres años.

¿Qué había sucedido entretanto? ¿Qué tormenta había precipitado finalmente la maduración del fruto? En los inicios del proyecto de Adriano, Yourcenar había percibido la pasión del emperador por el arte y la cultura griega, así como su dimensión de amante -la pasión trágica por el efebo Antínoo. Ahora que el azar le devolvía el proyecto en 1948, percibía con nitidez al hombre de Estado; entreveía el testamento político del más aclarado de los emperadores que había estabilizado un mundo agotado por largas guerras y había forjado la pax romana en el siglo II de nuestra era, en el territorio que ahora ocupaba Europa.

Curiosamente, y por un implacable retorno de las cosas, este proyecto cobraba una gran actualidad: arrastraba consigo la conflagración bélica, en pleno siglo XX, de una Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española y de ese ascenso insidioso, lento y mortífero, del fascismo anunciado ya por la marcha de Mussolini sobre Roma en 1922, y de la cual Yourcenar había sido testigo. Adriano también había heredado del bélico y expansionista Trajano, en el año 117, un imperio en llamas. Publius Aelius Hadrianus, le sugería a Yourcenar el poderse imaginar “un prestidigitador genial que fuera capaz de restablecer la paz por cincuenta años, una pax americana o europeana. No la tuvimos”, afirma la autora. Sin embargo, el modelo para una instauración de la paz -o cualquier proceso de paz- lo sugería Adriano bajo la pluma de Yourcenar.

El emperador estaba convencido de que la vasta empresa de pacificación, en el que la guerra había sido un medio y no un fin, debía obedecer a un conjunto de medidas que restablecieran la reconciliación y la armonía, no sólo políticas sino también económicas y culturales. Su divisa, “Humanidad, Felicidad, Libertad”, inscrita en las monedas de su reinado, reflejan los propósitos humanistas del mundo pacificado que se propone instaurar. Convencido de que el flagelo de la guerra no trae más que pobreza y destrucción, pacta en primer lugar con los enemigos para establecer lazos económicos, reevalúa la moneda, realiza reformas fiscales, lucha contra la especulación de los comerciantes y restituye las provincias a sí mismas, sin comprometer la unidad romana.

Al mismo tiempo, emprende grandes trabajos de (re)construcción: mejoramiento y ampliación de las vías, eleva fortificaciones, construye puertos. En cuanto a la salud pública, afirma que “el desarrollo de nuestras técnicas facilitaba la higiene de las ciudades y la prosperidad de los pueblos”, lo que lo lleva a prevenir enfermedades a través de la renovación de acueductos. Convencido de que el paisaje urbano debe asociar belleza y utilidad, diseña “ciudades regadas por aguas límpidas”, y no omite acciones que unen orgánicamente sus propósitos: “barrer e iluminar las calles, oponerse al desorden, a la incuria, al miedo, a la injusticia, y volver a interpretar razonablemente las leyes”.

Es de resaltar que este reordenamiento está también asociado a una reconciliación entre naturaleza y cultura: “Nadie tiene derecho a tratar la tierra como trata el avaro su hucha llena de oro”, refiriéndose a la explotación indebida de la tierra en aras del enriquecimiento de unos pocos y en detrimento de poblaciones enteras. En cuanto a las reformas agrarias, otorga al agricultor la posesión de los terrenos en los que ha trabajado y los cuales no han sido cultivados por sus propietarios durante cinco años. Implementa igualmente nuevas políticas en materia de extracción minera, basadas en una justa repartición y una sabia explotación del suelo.

Por otro lado, lleva a cabo reformas para los esclavos y las mujeres, unidos por el común denominador del sometimiento: respecto a los primeros, se opone a que sus cuerpos se vean “estropeados por las marcas de la miseria o la servidumbre”. En lo que concierne a las mujeres, mejora sus condiciones legales: mayor libertad en la administración de sus bienes, les concede el derecho a hacer testamentos y a heredar; pueden ahora aceptar o rechazar al esposo que les quieran imponer y evitar así la “violación legal”.

Respecto a la cultura, el emperador yourcenariano opera un verdadero renacimiento del humanismo y del arte griegos -sin el cual no hubiera tenido lugar, durante los siglos XV y XVI, ese otro gran Renacimiento que se volcaría de nuevo hacia el mundo grecolatino. Estimula así mismo el desarrollo de las ciencias y las artes, puesto que en “un mundo bien ordenado, los filósofos deben tener su lugar y también los bailarines”. Funda bibliotecas, consideradas como “graneros públicos” y “hospitales del alma”. Vela, para que a través de la educación, se difunda la cultura griega, la cual “ha inventado una definición del método, una teoría de la política y de la belleza”.

En lo que respecta a las reformas militares, Adriano ve la necesidad de tener un ejército que garantice la seguridad del Estado y se ahorren así los enormes gastos de las estrategias ofensivas; en cuanto a los hijos de soldados y mujeres de las regiones “bárbaras”, los declara legítimos; también anula los privilegios acordados a los altos oficiales y establece la manutención de los veteranos.

Es de destacar igualmente que Adriano va al encuentro del Otro, desde una perspectiva intercultural avant la lettre, ya que doce años de su reinado -que duraría veinte años- transcurren fuera de Roma. Participa en varias iniciaciones rituales de los mal llamados pueblos bárbaros: el culto de Mitra (durante la expedición contra los partos), cuyos atributos son la disciplina, la serenidad y la inteligencia -virtudes propias también de los estoicos; los Misterios eleusinos, en Grecia, que conceden la inmortalidad, puesto que se trata de la vida que se renueva sin cesar a través de la fertilidad de la tierra; y finalmente, en Egipto, el descenso a las regiones de la muerte y la resurrección a través del culto de Osiris.

En este sentido, un aspecto fundamental es la necesidad, según Adriano, de “decantar las religiones de toda intransigencia”, ya que percibe en ellas focos de fanatismo y su corolario, la violencia. Yourcenar constata que la religión es a menudo un impedimento para quienes aspiran a una fusión mística con el universo. Hacia 1927 -tenía a la sazón veinticuatro años- , encuentra esta frase en la correspondencia de Flaubert: “Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre”. Y Yourcenar añade, en 1951: “Gran parte de mi vida transcurriría en el intento de definir, después de retratar, a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo”.

La lucidez de Adriano le hace prever que la paz nunca es duradera y que siempre se verá alternada por períodos de violencia: “Nuestros débiles esfuerzos por mejorar la condición humana serían proseguidos sin mayor entusiasmo por nuestros sucesores; la semilla del error y la ruina, contenida hasta en el bien, crecería monstruosamente a lo largo de los siglos… Como el iniciado en el culto de Mitra, la raza humana necesita quizás el baño de sangre y el pasaje periódico por la fosa fúnebre. Veía volver los códigos salvajes, los dioses implacables, el despotismo incontestado de los príncipes bárbaros, el mundo fragmentado en naciones enemigas, eternamente inseguras… Continuaría el juego estúpido, obsceno y cruel, y la especie, envejecida, le incorporaría sin duda nuevos refinamientos de horror”.

Detengámonos un momento y miremos en derredor nuestro; una ley inexorable del retorno de las cosas da cuenta del visionario Adriano y de esa Casandra que fue Marguerite Yourcenar y cuyos gritos ya nadie escucha. Pero la paz, y las estrategias para alcanzar la reconciliación son posibles. Así lo demuestra la historia, cuyas lecciones pretendemos ignorar.

Fuente: El Espectador.