Desde que la tómbola de la fortuna le concedió el premio mayor, los instintos naturales de Luis –con que Dios, con toda razón, le había coronado-, se vieron desbordados. Lo primero que le dijo a su mujer, al despedirse, fue que el dinero debía estar en un banco, por lo tanto, necesitaba ir a San Salvador. Y así lo hizo, partió en el primer bus de una mañana lluviosa.

Por: Prof. Mario Juárez

En cuanto puso los pies en el edificio de la Lotería de Beneficencia y cobró el “pedacito del vigésimo” que aquella viejita le vendió, sus piernas enrumbaron hacia el sur, preguntando por la famosa calle Celis, un terreno público, que era sinónimo de templo de la prostitución. Sus ojos se perdieron en el gran número de muchachas ataviadas de manera que iban descotadas por detrás hasta media espalda y hasta muy abajo también por delante. Sus extraños peinados llamaban la atención y sobre todo sus piernas enfundadas en medias blancas o rojas, no se sabe cómo, pero siempre muy a propósito. La carne rebosante de hombros y escotes resplandecía entre los obreros; la algarabía de las voces, salpicado de las carcajadas de las chicas alegres. Estas tenían un no sé qué de picante que hasta los hombres más insensibles y tímidos como Luis se sentirían emocionados.

Nunca un narcótico había hecho tal efecto en Luis, como la muchacha que le tomó por el brazo y lo cubrió de besos y que terminó por sumirle en una alegre embriaguez. El campesino sintió cómo el corazón de ella palpitaba contra el suyo, igual que el de un pajarito. Apretándose contra él, ella demostraba la voluptuosidad de una gata que se restriega contra la pierna de su dueño con dulce ardor.

Viéndose entonces envuelto en aquellos aires pestilentes en que el diablillo del alcohol, la fiebre del juego y de la lujuria imponen su imperio, Luis le propuso a Lizzette -que así se llamaba su amante- alquilar un apartamento donde pudiera disfrutar de las mieles del amor junto a ella. En cuanto se instalaron en su nueva habitación, la colmaron de camas, juego de comedor y otros electrodomésticos, todo de primera mano.

Y con los días comenzaron a recibir extrañas visitas. El primero fue un hombrecillo delgado, de frente estrecha y baja, de tez áspera, boca fina y ojillos avispados como los de un gato. Su voz sonaba como campana agrietada; en resumen, tenía todas las trazas de un pillo redomado, pero compensaba todas estas desventajas con la melosidad de sus palabras.

A veces Luis recordaba a su mujer y sus dos pequeños hijos, que quedaron con la esperanza de volverlo a ver.

Se daba cuenta de que su capital mermaba. De la noche a la mañana se vio con trescientos dólares de los miles del premio de la lotería. Entonces se vieron en la necesidad de comer durante las semanas venideras con frijoles, arroz y huevos en todas las ingeniosas variantes. Los muebles fueron embargados. Por un momento creyó que la miseria había matado todo sentimiento en él; lloró delante de aquella gentuza, contándoles su situación, pero cada uno de ellos tenía un drama propio que contar, tan horrible como el suyo.

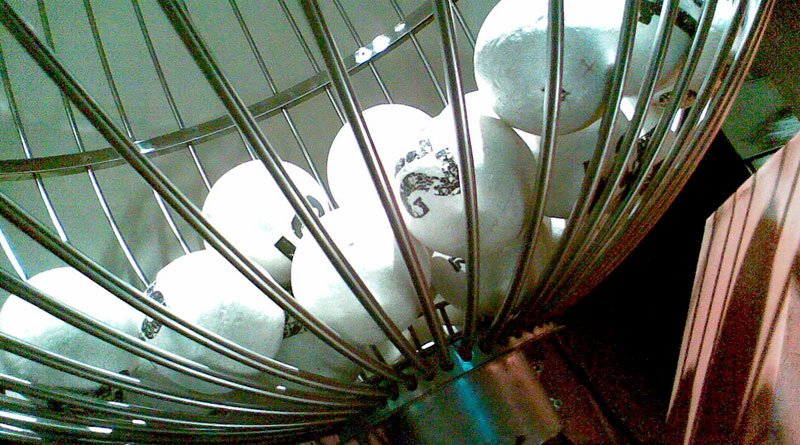

Caminando con paso arrastrado de los desgraciados se dirigió al mercado Central, al juego del “Chingolingo”, y apostó sus últimos dólares, los cuales perdió de un plumazo. Luis salió empujado por una desesperación que le aconsejaba pedir limosna para regresar a su pueblo.

Un paisano le dijo a Luis: “Si quisiera volver a su campiña, ¿cómo se iría?”

“A pie” –contestó el desgraciado.